研究概要

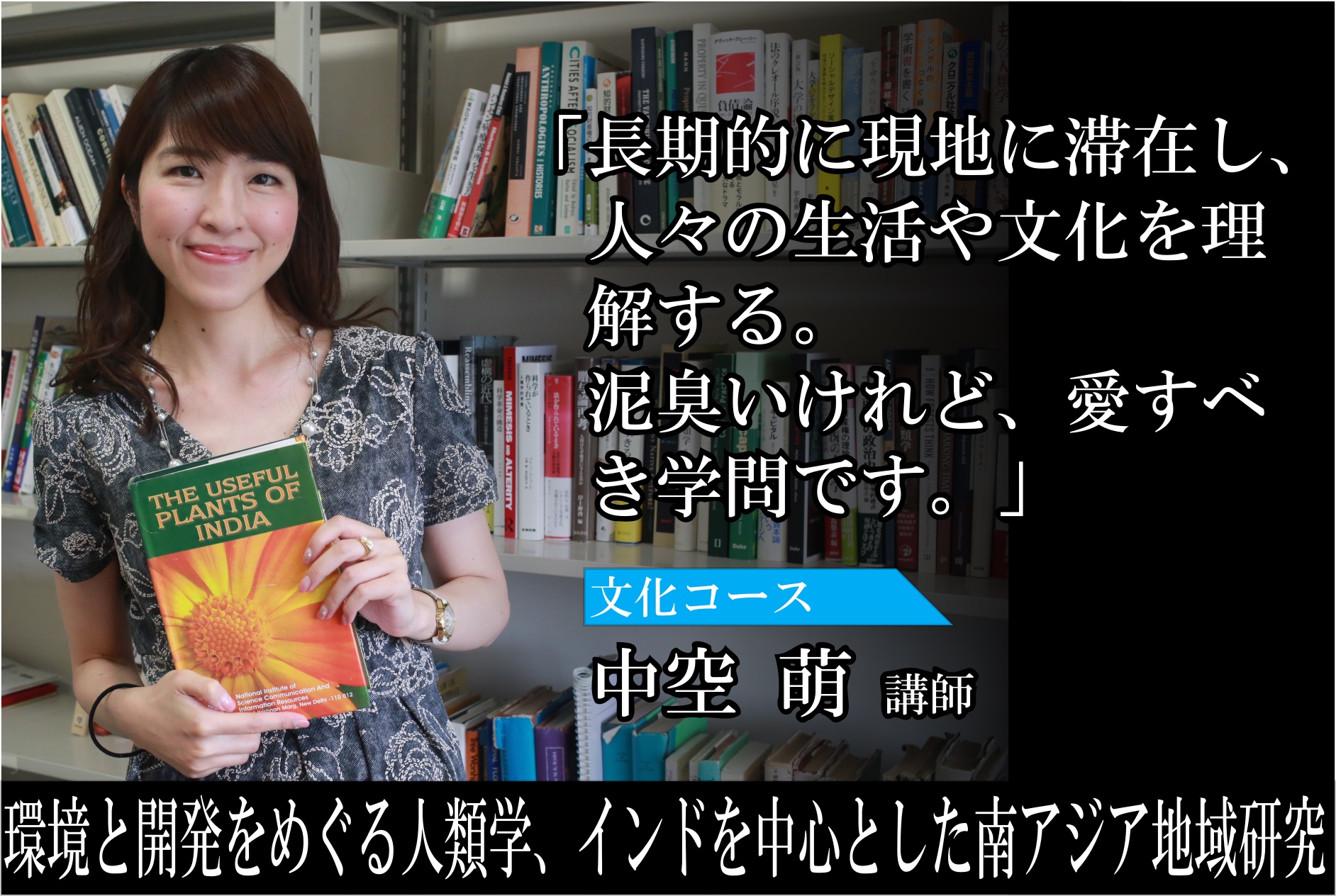

中空先生の専門分野は「文化人類学」である。文化人類学とは自分の社会とは異なる社会を理解しようとすると同時に、他の社会を通して自分たちの社会を再考する(自己相対化)学問である。その中でも、農村や伝統的な社会だけでなく、科学者や金融の専門家、開発援助関係者など、現代社会における様々な人々の実践を調査の対象とする「現代人類学」に先生は取り組んでいる。「私たちの視点から仮説を持ち込んで調査するのではなく、現地で暮らしている人々の日常的な実践、感覚に寄り添い、現地の人々の視点から考えていくことが大切です」と先生は言う。

専門領域:文化人類学、科学技術社会論

主要フィールド:インド

知識の所有とはなにか?

先生はインドをフィールドに、伝統医療と知的所有権をめぐる人々の実践と社会の変化を研究している。近年、現地住民により伝統的に使われてきた薬草を用いた医薬品の特許を製薬会社が取得することにより、現地住民がその薬草を使用できなくなることがある。こうした事態を防ぐために、知的所有権の枠組みを用いて現地住民の伝統医療に対する権利を保証する動きが世界的にあると言う。「知的所有権という概念は本当に普遍的なのか、知的所有権という西洋的な枠組みがインドの伝統医療の領域に浸透してくるときに現地ではどのような動きがあるのかを調査しました。インドの人々の実践を通して知識の所有とは何かという根本的なことを考えようとしたのです」と先生。「知識の使用に対して、相当の(経済的)対価を支払うことは私たちにとっては当たり前のことですが、インドでは知識の提供が慈悲と結びつくなど、違った形で知識というものが捉えられ、実践されています」と語ってくれた。科学者、行政官、伝統治療師、農民など現地の多様な人々の実践を通して、知識の所有についての新しい視点を見出そうとした書籍(『知的所有権の人類学』 2019年2月、世界思想社)が出版される。

文化人類学への思い

「学部時代はバックパック一つで28カ国ぐらい旅をしていました。あまり日本人が行かないような国ばかりですが」と先生は笑った。その中でもオーストラリアには1年程、留学をしていたそうだ。「留学先の大学では、先住民のことをフィールドワークで学ぶクラスや彼らのロックアートや点描画、ディジュリドゥと呼ばれる伝統楽器について勉強するクラスなどがありました。それらは一見シンプルな文化でありながら、彼らの5万年以上あるという歴史と複雑な神話世界を見事に表現しているのです。他者の文化の深遠さと壮大さに圧倒されたことが文化人類学の世界に入ったきっかけです」と先生は語ってくれた。「その一方で、フィールドワークのクラスを抜け出して、先住民の人たちに勝手にインタビューをしていたとき、クラスの主催者だった先住民出自の活動家の方にフィールドノートを取り上げられるという手痛い経験もしました。アボリジニの知識は、アボリジニのものであって、私のものではない、と彼女は言うのです。この原体験を通して『知識は誰のものか』というその後10年かけて取り組むべき問いが生まれました」と現在の研究テーマにたどり着いた経緯も語ってくれた。

「自分の考えていた関心を調査対象者に押し付けるのではなく、彼らが何を考えているのかを長期的に探ります。じっくりと関係を築きながら、問いを生み出し、情報を集めます。」調査をする段階や執筆する段階において調査対象者との「対話」を大切にしているという。「批判をしてはいけないというわけではありませんが、彼らに対してできる限り深く理解をしたことに基づき、誠実に執筆することを心掛けています。」

「対話」を行うのは調査対象者だけではないそうだ。「レビューを徹底的にすることで先行研究との対話をします。これまでの人類学が生み出してきた150年程の蓄積の中に自分の研究を位置づけていきます。フィールドの人たちとこれまでの人類学者の両方と対話し、間に立って翻訳することで、新たな視点が生み出せると考えています。」

「しかし最終的に最も大切にするべきなのは、現地の人々です。ネットなどを通じて情報が広まりやすく、政治に関わる問題に発展することもあります。そのため、どのように公開するのか、すごく配慮が求められますね」と先生は語ってくれた。

様々な人々の実践をフィールドワークにより調査している中空先生は人とのつながり、縁を大切にしている。インドの電車で薬草についての文献を読んでいたところ、隣に座っていたおじさんに「薬草に関心があるの?」と声をかけられ、彼の友人である政府系のプロジェクトの責任者と接触することができたことがあるそうだ。「初めてのインドで何も分からなかったし、政府系のプロジェクトには情報規制の問題で参加できないと言われていましたが、幸運にも縁が繋がりました。人類学的な調査は事前の計画も大事ですが、現地で誰と出会え、仲良くなれるのか、どうしても偶然性に左右されるところがあります。自分で主体的に調査や対象をコントロールしようとするよりは、そうした偶然の出来事や出会いに身を委ね、縁を繋いでいくことで道が拓けることばかりです。私は隣に座ったおじさんと仲良くなったことからそのプロジェクトに参加できるようになり、うまく関係を作ることができました。インドというフィールドを選んだというよりはインドに選ばれたと思っています(笑)」と長期にわたりインドを舞台に調査している理由を語ってくれた。

IDECは文化人類学にとってはありがたい環境

「IDECにはこれまで文化人類学が対象としてきたアジア•アフリカ諸国出身の学生が多数在籍しています。彼らと一緒に議論ができる環境はとてもありがたいことです」と先生。学生の出身国について先生が知らないような情報も得ることもあれば、「調査対象となる側」としての鋭い視点や問いかけにはっとすることも多いという。「文化人類学を志す学生に是非来てほしいです。IDECには出身国だけでなく、学問的にも多様なバックグラウンドを持った学生が身近にいます。先学期のフィールドワークの授業では、同じ対象を見ているのに専門分野によって全く違った視点からフィールドノートを作成していたことに、学生たちは驚き、その違いから学んでいました。多様性の中で切磋琢磨できるというのは人類学者にとって刺激的な環境だと思います」と先生は語ってくれた。また求める学生について、「IDECは国際協力を掲げていますが、開発援助側の視点だけでなく、いわゆる『途上国』の方々から学ぶ姿勢を持ってほしいですね。現代人類学や生物多様性をめぐる学際的な研究など実験的なこともやっていきたいので、教わるという受け身の姿勢ではなく、一緒に新しい人類学をつくっていける人を求めています」と先生は語った。

インタビュアーから一言

「人類学は特殊な学問ではなく、日常の中にあるのです。最近、異文化理解とか言われますが、それはそんなに大げさなことではありません。バイト先やクラスに自分と異なる文化的背景を持つ人がいる。そのときに、何が違って何が同じで、どのようにしたら対話が成り立つのかを冷静に考え、試行錯誤を繰り返しながら関係を築いていくことで人生が豊かになります。他者を理解するための知恵と難しさ、醍醐味を人類学は伝えています」と最後に先生は語ってくれた。

人類学のフィールドワークの手法は他の学問においても必要となってきている。現地の人々の視点に立って彼らの暮らし、文化を学び、またそこから我々が普遍的だと感じているものが本当に普遍的なのか、自分たちの社会についても再考する。私も研究を通して、現地の人々を理解していきたい。

記事作成:藤井真明【開発技術コース】

中空 萌 講師

ナカゾラ モエ

文化コース 講師